清姫異聞…道成寺より

出 演

清姫 長坂しほり アンティーヌ

安珍 井上智之 青年座

阿字 白石奈緒美 愛企画

織幡 荘司美代子 東京演劇アンサンブル

天音 前園恵子 前進座

刀自 前園恵子二役

演 奏

浄瑠璃 竹本越考 義太夫協会理事

小鼓 望月太左衛 鼓楽庵代表。国立劇場養成課鳴物講師ほか

笛 望月美沙輔 国立劇場養成課太神楽笛講師ほか

道成寺といえば、清姫の恋心が一途な執念となって大蛇に化身して、安珍が隠れた鐘もろともに焼き殺す、紀州道成寺縁起で有名な安珍清姫の物語。

数々の芸能に与えた影響は量り知れません。

たとえば

能の道成寺、沖縄組踊の執心鐘入、壬生狂言の道成寺、黒川能の鐘巻

文楽の日高川入相桜、これは日高川入相花王として歌舞伎にもなりました。歌舞伎には他にも京鹿子娘道成寺など数々の道成寺ものがあります。日本舞踊としても人気があり、また、長唄曲として明治に紀州道成寺も作られました。 薩摩琵琶にも道成寺があります。そして、映画やフラメンコなど、数えるときりがないほどです。

でも、話は聞いているけれどまだ観たことが無いという人も、伝統芸能に馴染みのない方が大勢いらっしゃいます。

やっぱり、こんなに面白い物語なんですから、一緒に楽しんでいただきたいと、梅左事務所らしい新作に仕立てました。

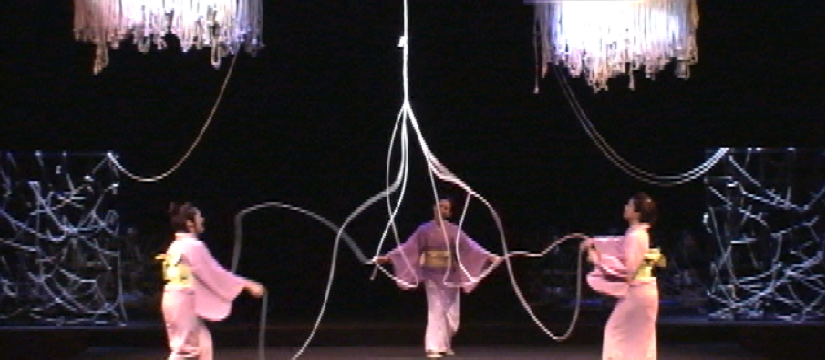

なんと、この作品には、龍と三人の巫女が登場!!

その、わけ、とは…観てのお楽しみ!!

![]()

清姫異聞

ちょっとうんちく

道成寺物語

「今昔物語」は珍しい話や不思議な話を纏めたものですが、その中に"女の執念が凝って蛇になる話"という物語があります。

ある時、夫を亡くした女が熊野権現に行く若い僧に宿を貸した。ところが、女はその僧をいたく気に入って愛欲の情をおこし、このまま入婿になってくれるようにと僧に懇願した。僧は驚いてその誘惑の手を振りほどいたが、女の心は動かない。僧は熊の権現の帰りに寄ると女の気持ちを宥めてなんとか言い繕い、その夜をやり過ごしてから女が気がつかないうちに旅立った。女は僧の言葉を信じて待ったが、なかなか僧は訪れない。不審に思った女は、熊野権現から帰りの旅人に聞くと、その僧は女の宿を避けて別の道を行ったという。女は裏切られ踏みにじられた心から僧への執着をおこし、大蛇となって日高川を渡り僧を追いかけた。僧はその噂を聞いて驚き、道成寺に匿ってもらったが、女の執念は凄まじく、梵鐘に隠れた安珍を鐘もろともに焼き殺してしまった。そんな事件があって後、道成寺の知事(住持の僧のこと)の夢枕に女の執念によって蛇に化身してあの世で夫婦になったという僧が現れ、法華経の如来寿量品の力でこの苦難を救って欲しいと回向を頼んで消えた。道成寺の僧は慈悲を施そうとふたりの供養をした。そのおかげでふたりは苦界を去り天に昇ることができた。

これは仏教説話で、もともと日本法華経記にある物語なので、法華の功徳で救われるというお話になっています。

道成寺は天台宗のお寺ですから法華経は根本教義のひとつです。日本の天台宗は唐に渡って天台教学を学び禅と密教の修行をした最澄が延暦25年(806年)に開きました。道成寺の開基は養老三年(719年)ですから、道成寺はもともと由緒のあるお寺でした。千手観世音の霊域とされています。道成寺が開かれたのは文武天皇の夫人となった宮子姫の祈願からですが、奈良の東大寺を建立した聖武天皇の生母となった女性です。そして、宮子姫はもともと海女の娘でした。海女による漁法は古くから行われており、紀伊半島の魚介類は朝廷に献上される神饌でもあったのです。

時代が変遷していく中で、古刹の道成寺も唐からもたらされた天台宗を取り入れていくわけですが、後に派生した鎌倉仏教も天台宗の延暦寺で修行した僧によって花開いています。神道と結びついた仏教は、日本人の精神や芸能に大きな影響をもたらしてきたのです。

天台宗では、密教の護摩による祈祷も行われています。護摩は火祭りという意味です。火は俗世の穢れを焼き払い願いを聞き届けてくれるものです。全国各地に火祭りがあるのはその為です。

道成寺物語の清姫が火焔の炎となって鐘もろともに焼き尽くすのには深い意味があると思います。

道成寺の系譜

巷にひろく伝わっていた道成寺物語を基に創作されたのが能の道成寺ですが後日談になっています。

作者名は不詳で様々な説がありますが、大和猿楽の影響がみられることから世阿弥以前に作られたのではないかと推測されています。今日演じられる道成寺も鐘巻をもとに再構築されたものといわれており、また、東北地方の山伏修験能の鐘巻や沖縄の組踊り執心鐘巻、黒川能の鐘巻など地方芸能として各地にもそれぞれの道成寺ものが伝承されています。

物語の内容は、先の事件で失われた鐘を再興した道成寺で、女人禁制の鐘供養がおこなわれています。

そこへ、白拍子姿の美しい女性が現れ、鐘供養に参加させて欲しいと懇願します。能力達は禁止されていると最初は追い返そうとしますが、白拍子の言葉に負けて供養の舞を舞うのならばと入る事を許します。白拍子は鐘楼に釣り上げられた鐘を見上げると舞始めます。と、辺りはにわかに急変し

ここが有名な乱拍子といわれる小鼓一挺とシテの最大の見せ場、鐘入りです。

この鐘、怨めしやとて…引き被きてぞ、失せにける。

鐘が落ちて白拍子が消えしまったので能力たちは驚き慌てて住持に報告します。

住持は鐘の由来を話すと、鐘に向かい法力の呪文を唱えます。すると鐘が動いて蛇体に変身した白拍子が現れます。そして呪文をはね返そうとしますがとうとう祈り伏せられ、日高の川に還っていきます。こうして無事に鐘は鐘楼に釣られました。

この物語は義太夫の「日高川入相花王」や歌舞伎にも取り入れられて「京鹿子娘道成寺」に代表される道成寺ものが数多く作られました。明治以降も歌舞伎から移行した日本舞踊の他に映画、新劇の舞台、フラメンコ等様々な芸能で新作が作られています。

安珍と清姫の出身地

安珍は奥州の白河の出身です。白河は大和政権の東北の最前線で蝦夷の世界との境界線でした。

またこの時代は神仏混淆が進んだ時代です。安珍は神道に密教を取り入れた山岳信仰をする山伏、修験者で、修行のために熊野権現に遙々と参拝に来たのです。

安珍を僧というところから、後世になってお坊さんの姿にされてしまったので誤解されていますが、法師は仏道修行の僧をいいますので、修験者の安珍も山法師・僧ということになります。

天台宗は初期の日本仏教なので密教の護摩の儀式を執り行います。護摩は火祭りを意味しますから、燃えさかる炎で浄め、祈願します。安珍が道成寺に逃げ込んだのも同じ教えがあるお寺だからですし、それとともに道成寺は聖武天皇縁のお寺なので神道と深い繋がりがあるからです。

そして、清姫は紀伊の国の真砂の庄に育った娘です。真砂は熊野古道にあるので、古くから往来のあった開けた土地ですが、紀伊半島は温暖な気候と降水量のある地域とはいえ海に囲まれた山の多いところです。歴史も古く伊勢神宮や熊野権現那智大社があるように大和朝廷と深い繋がりのある土地柄です。那智の火祭りは今も有名です。

清姫は山の自然の申し子であり、水の精である蛇に化身して火焔の炎で安珍を焼き殺すのです。なかなか興味深い物語が隠されているのが安珍清姫の物語なのです。

清姫と安珍の名前の由来を推理する。

そもそもこの物語に登場する女や僧には名前がありませんでした。能の道成寺にも白拍子の女とあるだけです。そして、宿を貸した寡婦の女は真砂の荘司の息女と、純潔の生娘に性質も変えて書き換えられていますが、かの女(おんな)と、やはり名前はありません。では、女と僧に名前がつけられたのにはどのような意味があつたのでしょう。

これは、私の考察ですが、清姫の清いは水によって浄めることに通じます。清姫は火焔の炎で安珍を鐘ごと焼き殺しますが、火もまた浄めるものです。水と火は対立するもののようですが、穢れを落とすという意味では同質なのです。そして、水も火も人々に福も禍いももたらす自然神です。ですから、清姫は自然の申し子といえるでしょう。

道成寺に登場する女は日高川に入って蛇に化身しますが蛇は田の神の先触れです。そして、蛇は龍神の変形であり龍神は水の神様です。田には水は必要不可欠なものです。そして、神へ祈るとき、清流にに入って御祓をしますが、水は現世の穢れを払ってくれる神聖なものです。ですから女は川に入って蛇の神に化身するのです。これは神が憑する巫女の性質と同じです。白拍子は巫女の系譜です。能の後日談で清姫が白拍子の姿で登場するのはそのためです。

道成寺説話が生まれた時代背景をみますと、南北朝争乱のため荒廃した世の中で農民は疲弊していました。また、全国的な飢饉や疫病も続いて苦しんでいます。豊作を祈る雨乞いは沈鐘伝説として全国各地に残っていることから考えても、いかに当時の人々の自然に対する畏敬や願いがこの道成寺物語に込められていたかと想像されるのです。暴れる自然を治めて欲しいと願う心が清姫という名を生んだのではないでしょうか。

そして、安珍という名ですが、安は心配を取り去るもの安んずるという意味ですが、珍はめずらしいもの、貴重なものの意味ですから、厳しい自然と暮らす人々にとって安珍は平和をもたらしてくれる貴重な存在、人々の願いの象徴であり希望でもあった筈です。ですから、魔を払い、福を呼ぶ神聖な釣鐘の中に隠されたのです。それにも関わらず自然神の清姫の怒りは人間の欲望を焼き尽くすほど強いものでした。

ですから梵鐘は失われ鳴らなくなるのです。ですが、尊い仏の導きによって鐘は再興されて再び人々に平安がもたらされることになるのです。安珍の復活ともいえます。道成寺説話でも僧は回向を受けたことによって天上界の都卒天に生まれ変わります。

科学技術が進んだ現代も東北の大震災や各地でも水害が続きました。むしろ人的被害が大きくなっています。人々が安心を手に入れることは容易ではありません。安珍清姫の名前はとても意味深いものがあると思います。

では、いったい誰が名付けたのか、安珍の名が初見されるのは鎌倉時代になってからです。日本で最初の仏教通史といわれる元亨釈書(1322年)という書物に鞍馬寺の安珍と出ているそうですが、私はまだ確認していません。ごめんなさい。そして清姫の名は、寛保二年(1742年)に初演された浄瑠璃「道成寺現在蛇鱗」にあるそうです。もともとこの物語は仏教説話が元になっていますから、人々に語り伝えられて浄瑠璃になったと思われます。朝廷に献上された仏教の書物と芸能の民から生まれた浄瑠璃に道成寺物語が出てくるのはその為です。そして、たとえ文献に載っていなくとも早くからこの物語の主人公に名が付けられていたと想像されるのです。

というわけで、名付けたのは誰なのかはっきりしません。ただ云えることは、人々の願いが籠められた名前だとうことです。

三人の巫女

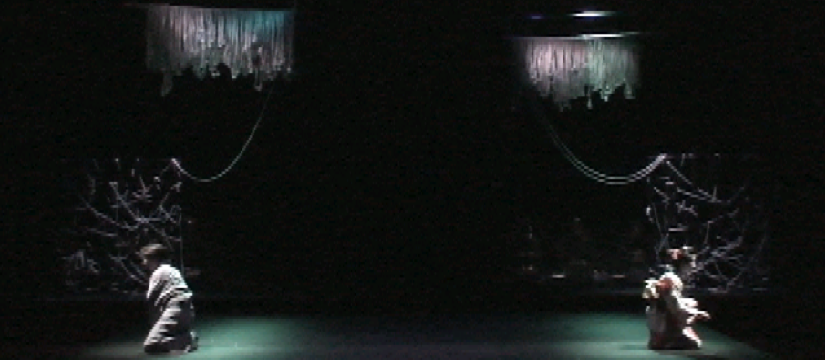

清姫異聞では、阿字、織幡、天音という三人の巫女を登場させています。

古来、巫女は神や霊魂の依り坐であり、口承伝承者でした。ですから、巫女の名前にもそれぞれ意味を持たせています。

阿字は梵語で宇宙は不生不滅であるとの仏教の心理を示しています。神道の巫女の名に不思議と思われるかもしれませんが、龍神は美人を欲しがるという伝承や貧愛の者は蛇道に落ちるという因果譚も仏教説話にありますのと、神仏習合はあたりまえの時代でしたから、道成寺の行者は調伏するために謹請東方青龍清浄…と宇宙の龍王達にに祈っています。ですので龍王の依り坐となる阿字の巫女に相応しい名前なのです。

会津風土記などに織幡淵といわれる場所が出てきますが、水害を防ぐ為に人身御供にされた機織女の伝承があります。他の土地にも機織池の傍らには機織姫神社があったりしますが、水底で女神が機織をしているというものです。また面白い事に海女が登場する伝承を持つ織幡神社もあります。海女も水底に潜るわけですが、道成寺を建立した醍醐天皇の生母、宮子姫は九海士の海女の娘であり、海女の母親が水底から観音像を拾い安置して祈ったことで宮子姫は美しい髪の美女となって文武天皇の夫人となり醍醐天皇を生むのです。水難を鎮めるために犠牲となったのは女ですが、海に沈む釣鐘を引き上げるために織幡山の前に石を集めて埠頭を築いたという伝承もあり、水と織幡の名は深く結びついています。そして、宮子姫のように女性開運の名前でもあるのです。

天音は道成寺縁起から名付けています。「カネ無く響く天音山は道成寺の寺」とあることからですが、天つ空に響く梵鐘の音は人々の煩悩を払い、魔を寄せ付けぬ音でもあるのです。平安無事を祈る人々の願いが込められています。

作者がこれを書いた時は…

道成寺ものには女の執念が籠っています。ですが、この執念は女の煩悩だけで捉えて良いのだろうかと、女の私は考えました。確かに、執着する心は理屈では割り切れないものがあります。理屈ではないけれど、とはいえ、男をストーカーする馬鹿な女の物語がこれほど長く人々に愛されて続けるものだろうか、何か、他にあるのじゃないだろうか、と、現代に生きる私はつい考えてしまいました。

いろいろと理屈を考えましたが、好きになった男に真心をつくす、そのシンプルさに気がつきました。そして、祈りです。芸能はもともと神への祈りから始まっています。人の欲は計り知れません。自然は、人の欲を飲み込んで福も禍いももたらします。

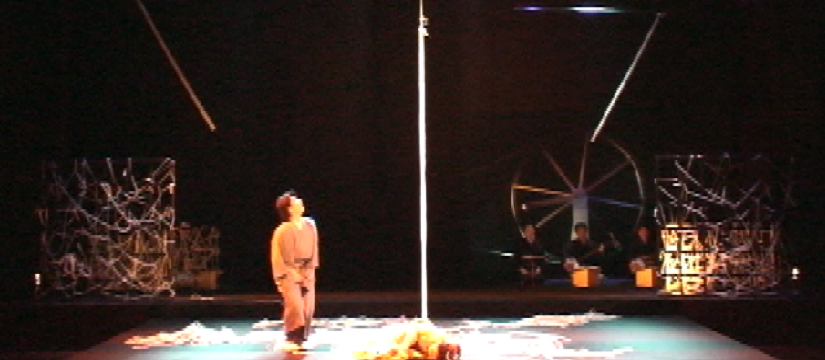

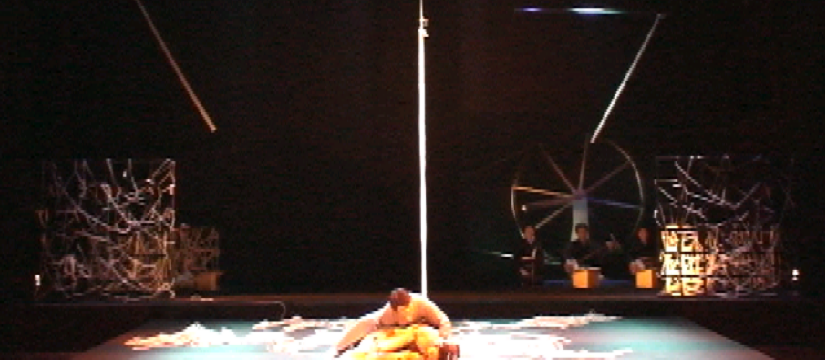

この清姫異聞では、龍神は清姫の真心を手に入れ、あな嬉や、と鐘もろともに龍神池に沈めます。自然の申し子である清姫は人間界に生まれますが、こうして自然界に還って行きます。

今、こうして振り返ってみると、私達も清姫のように自然の一部として生まれ、死を迎えて自然に還るわけですが、さて、お前さん、人としてどう生きるのかと、清姫に問われつづけていたように思います。

(作者談)

邦楽を使った音楽劇の制作を承ります。

梅左事務所にご連絡下さい。 まずはお電話を… 044 - 820- 8209

規模や制作費用などご相談を賜ります。

他にも

○ 梅左事務所では長唄、三味線の他にも琵琶、尺八、囃子といった邦楽楽器を使った音楽劇の制作をしています。

唄浄瑠璃狂言「心中初午桜」「彩描恋糸染」

平家物語シリーズ「藤戸」「鳥羽の恋塚」「祇王かたり」など。

○ 会主様の趣旨に添った形での朗読の会や踊りの会などの構成台本も承っております。

○ 梅左のペンネームにて芸能評論もしております。

ご用命の方はお気軽にお問い合わせ下さい。 電話 044-820-8209