![]()

作・演出 堀川登志子

(社)ITI国際演劇協会会員。国立劇場新作歌舞伎清栄会奨励賞、世田谷文学賞など受賞。六本木にある日本脚本家連盟脚本家養成教室水原明人ゼミの出身です。50年以上の歴史を持つこの教室は放送作家や映画脚本家のプロを数多く輩出していますが、その中でも、彼女は変わり種のひとりですね。梅左のペンネームで芸能評論も手がけています。「古をたずねて、新しく書きかゆるがすなわち趣向の新しさといふもの」山東京伝の言葉を引用し戯曲骨子について述べられた郡司正勝先生に傾倒し、永井啓夫先生が創設された歌舞伎脚本の「作者部屋」の同人でもあります。佐之忠師匠との出会いから唄浄瑠璃狂言作家になり、伝統芸能は面白すぎると、ずぶずぶ深みに嵌って、とうとう、邦楽による音楽劇の可能性を広げたいと琵琶と囃子による源氏物語に挑戦です。無謀なのか、怖いもの知らずなのか、開拓精神は道産子の血かもしれませんね。

美術

星埜恵子 美術監督・空間デザイナー

吉田謙吉、松下朗に師事。文化庁芸術家在外研修として舞台美術でフランスに2年留学。 日本映画・テレビ美術監督協会、日本映画テレビ技術協会、日本舞台美術家協会、国際演劇協会会員など。映画、舞台、商空間などジャンルを超えて活躍。大学、専門学校などで人材の育成にも努めていらっしゃいます。 映画監督の恩地日出男夫人でもあり、学習院大学文学部哲学科に在籍中に舞台空間に興味を覚えて舞台美術家として始動したというのですから、映画、演劇にたいする造詣は流石です。普通におしゃべりしている中で、ぽろり、と零れ、ハッとさせられます。で、ちゃんとしなきゃ見透かされちゃうなぁと、内心あせったりします。

今回の清姫異聞について、いろいろとお話をしまして、舞台美術は水をテーマにしようと意見が一致しました。

今からとっても、とっても楽しみです。皆さまも楽しみにしていてくださいませ!!

書道 堀野哲仙

堀野書道学校校長、日本書法芸術院会長、日本書法師範会指導者連盟会長、日英文化クラブ会員。アメリカでの書道のデモストレーションや中国との書道交流も活発で中国最後の皇帝愛新覚羅溥儀の従兄弟であり著名な書道家として知られる毓詹氏を招聘するなど国際的に活躍する書道家。横浜にぎわい座の「笑門笑来」の扁額を揮毫しているので書に馴染みのない方も、あ〜と思い出す方もいらっしゃるかな。琵琶狂言「祇王かたり」では、書と琵琶とのコラボレーション作品としてお世話になりました。「文字の探訪ー書の魅力」という著書がありますので興味のある方は是非、是非そちらもお読みに…そうそう、毎年、川崎で行われる書道展は、私の楽しみのひとつになりました。本当に奥が深いと思います。いつも思うのは、哲仙先生の書は空間が大きくて包み込むように優しいということです。清姫異聞でもご協力いただいていますが、きっとビックリしますよ。私、こういう書もあるのかと、始めて見せていただいた時は驚きましたもの。

堀野書道学校校長、日本書法芸術院会長、日本書法師範会指導者連盟会長、日英文化クラブ会員。アメリカでの書道のデモストレーションや中国との書道交流も活発で中国最後の皇帝愛新覚羅溥儀の従兄弟であり著名な書道家として知られる毓詹氏を招聘するなど国際的に活躍する書道家。横浜にぎわい座の「笑門笑来」の扁額を揮毫しているので書に馴染みのない方も、あ〜と思い出す方もいらっしゃるかな。琵琶狂言「祇王かたり」では、書と琵琶とのコラボレーション作品としてお世話になりました。「文字の探訪ー書の魅力」という著書がありますので興味のある方は是非、是非そちらもお読みに…そうそう、毎年、川崎で行われる書道展は、私の楽しみのひとつになりました。本当に奥が深いと思います。いつも思うのは、哲仙先生の書は空間が大きくて包み込むように優しいということです。清姫異聞でもご協力いただいていますが、きっとビックリしますよ。私、こういう書もあるのかと、始めて見せていただいた時は驚きましたもの。

制作協力 平樹典子

とってもお世話になっている平樹さんはオフィス樹の代表です。ご自身でも家族をテーマに舞台を作っています。所属する俳優、堀越富三郎さんの代表作「ハルピン帰りのヤスケ」は東京池袋演劇祭大賞を受賞しています。これは、平樹さんのお父様の実話がもとになっているそうです。とっても頼りになる大先輩ですが、私達は平樹さんを典子さんと愛称でお呼びしています。普段はとっても優しい姉御なんですよ。でも、仕事になると厳しいマネージャーです…。作者によりますと、札幌の高校演劇時代に、東京で活躍している女優が先輩にいると噂を聞いていたそうです。結婚を機に女優から身を引いて制作に転向したそうで、助っ人を探している時に紹介してくださる方があり、かの先輩だと分かりました。やはり、ご縁があったのですねぇ。出会えてよかった。よかった。

振付・所作指導 立花寶山(宗家立花流宗家)

三歳で日本舞踊を始め、四歳が初舞台。子役としてテレビ、映画で活躍し、十七歳で八代目市川中車門下の歌舞伎俳優になられました。歌舞伎名の市川車扇として国立劇場奨励賞を七度も受賞するほど歌舞伎界で活躍されました。そして、俳優業を惜しまれつつも、故市川中車丈が創立した宗家立花流の三代目を継承しました。日本舞踊の宗家立花流です。

三歳で日本舞踊を始め、四歳が初舞台。子役としてテレビ、映画で活躍し、十七歳で八代目市川中車門下の歌舞伎俳優になられました。歌舞伎名の市川車扇として国立劇場奨励賞を七度も受賞するほど歌舞伎界で活躍されました。そして、俳優業を惜しまれつつも、故市川中車丈が創立した宗家立花流の三代目を継承しました。日本舞踊の宗家立花流です。

市川中車という名跡は香川照之さんが継いだので話題になりましたが、日本舞踊はもともと歌舞伎が本家です。明治になってから歌舞伎役者の方が一般の方々に教えたのが始まりなのですよ。

宗家には「藤戸」にご出演をいただくなど、大変お世話になっております。そして、今回は「玉櫛笥」で振付をしてくださいます。美しい舞台が今から目に浮かびますね。でも、普段はやさしい宗家ですが、お稽古は厳しいですよ〜。これから猛特訓が始まります。

ところで、宗家のご芳名は吉岡様、なんと、源義経の剣術の指南役がご先祖様。 凄い!!

美術 小田切ようこ

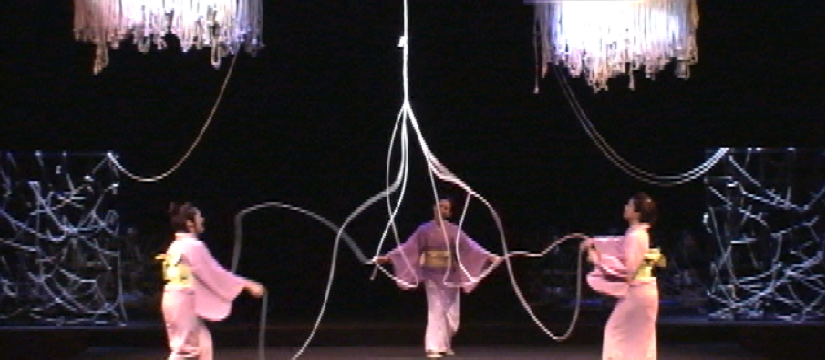

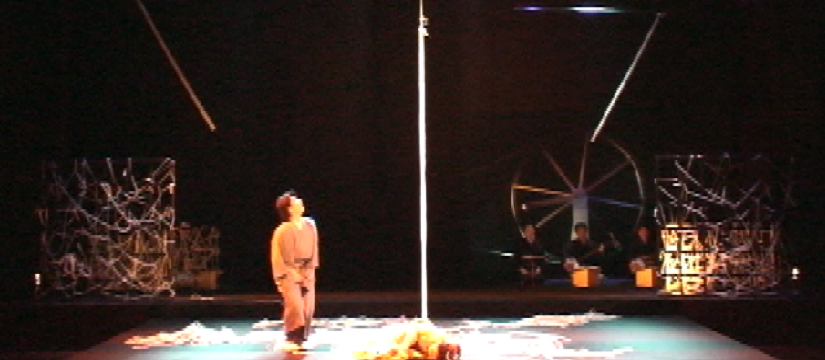

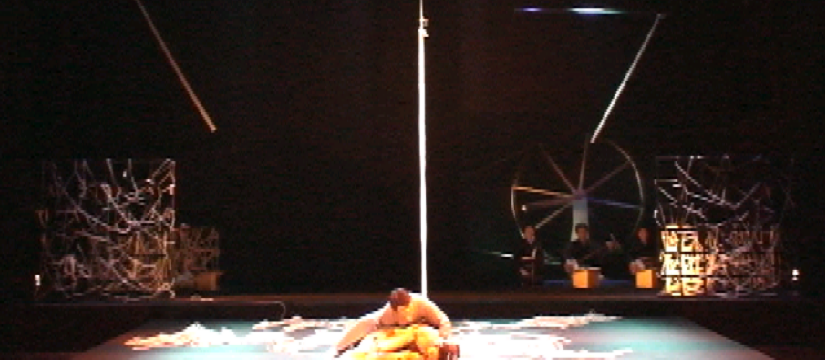

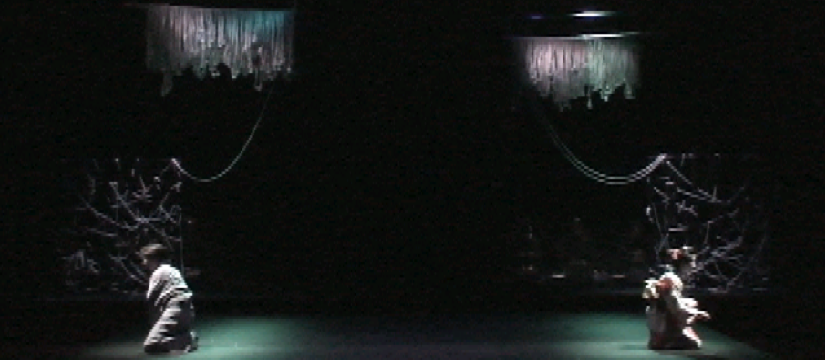

社)ITI国際演劇協会の理事として国際的にも活躍する舞台美術家の小田切さんのデザインをなにげなく目にした方は多いと思います。東京地下鉄半蔵門線の大手町、神保町、九段下の駅ホーム壁面デザインなど、公共空間のグラフィズムや企画展示の設計デザインなど幅広く活動されていますからね。お若い頃は…いえ、いえ、今も十分お若いですよ…フランス国費で留学し、そのまま十年間も長期滞在していますから話題も豊富です。「綾描恋糸染」から参加して下さり、糸を使った簡素でモダンアートな空間をという演出要望に、流石ですね。「芝居の狙いを伝える美術は秀逸」「大きな糸車や糸束を使った美術は斬新」と評価されました。また、3月の唄浄瑠璃狂言「藤戸」の渦巻きのオブジェは象徴的で幻想的で藤戸の世界観が素晴らしかったです。「祇王かたり」では哲仙先生の書を舞台一面に飾って雰囲気がありましたね〜。さて、「玉櫛笥」ではどんな舞台を見せてくださるでしょう。毎回、楽しみです。

社)ITI国際演劇協会の理事として国際的にも活躍する舞台美術家の小田切さんのデザインをなにげなく目にした方は多いと思います。東京地下鉄半蔵門線の大手町、神保町、九段下の駅ホーム壁面デザインなど、公共空間のグラフィズムや企画展示の設計デザインなど幅広く活動されていますからね。お若い頃は…いえ、いえ、今も十分お若いですよ…フランス国費で留学し、そのまま十年間も長期滞在していますから話題も豊富です。「綾描恋糸染」から参加して下さり、糸を使った簡素でモダンアートな空間をという演出要望に、流石ですね。「芝居の狙いを伝える美術は秀逸」「大きな糸車や糸束を使った美術は斬新」と評価されました。また、3月の唄浄瑠璃狂言「藤戸」の渦巻きのオブジェは象徴的で幻想的で藤戸の世界観が素晴らしかったです。「祇王かたり」では哲仙先生の書を舞台一面に飾って雰囲気がありましたね〜。さて、「玉櫛笥」ではどんな舞台を見せてくださるでしょう。毎回、楽しみです。